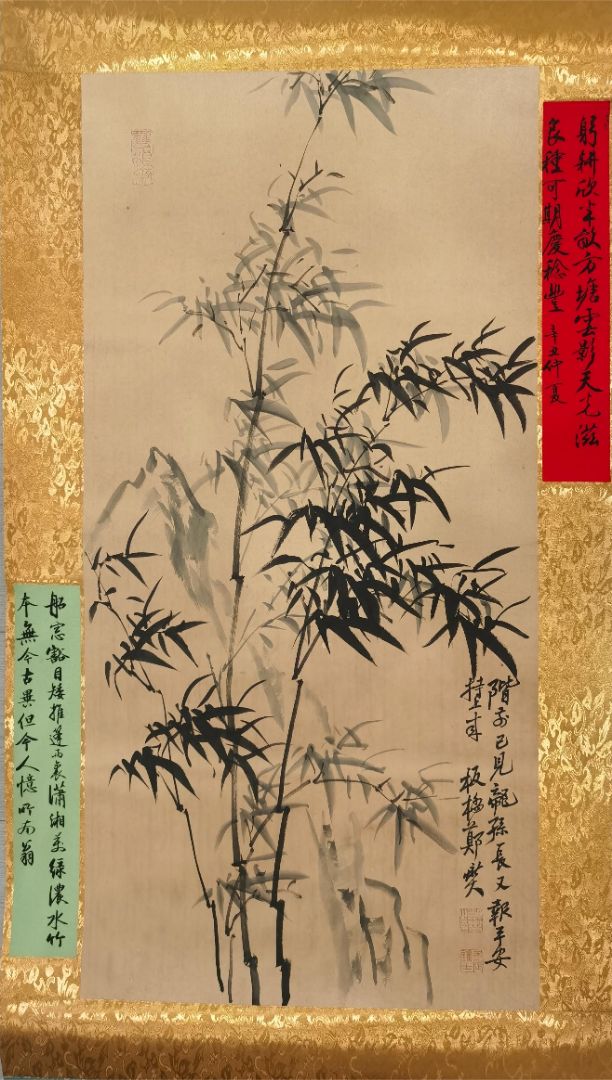

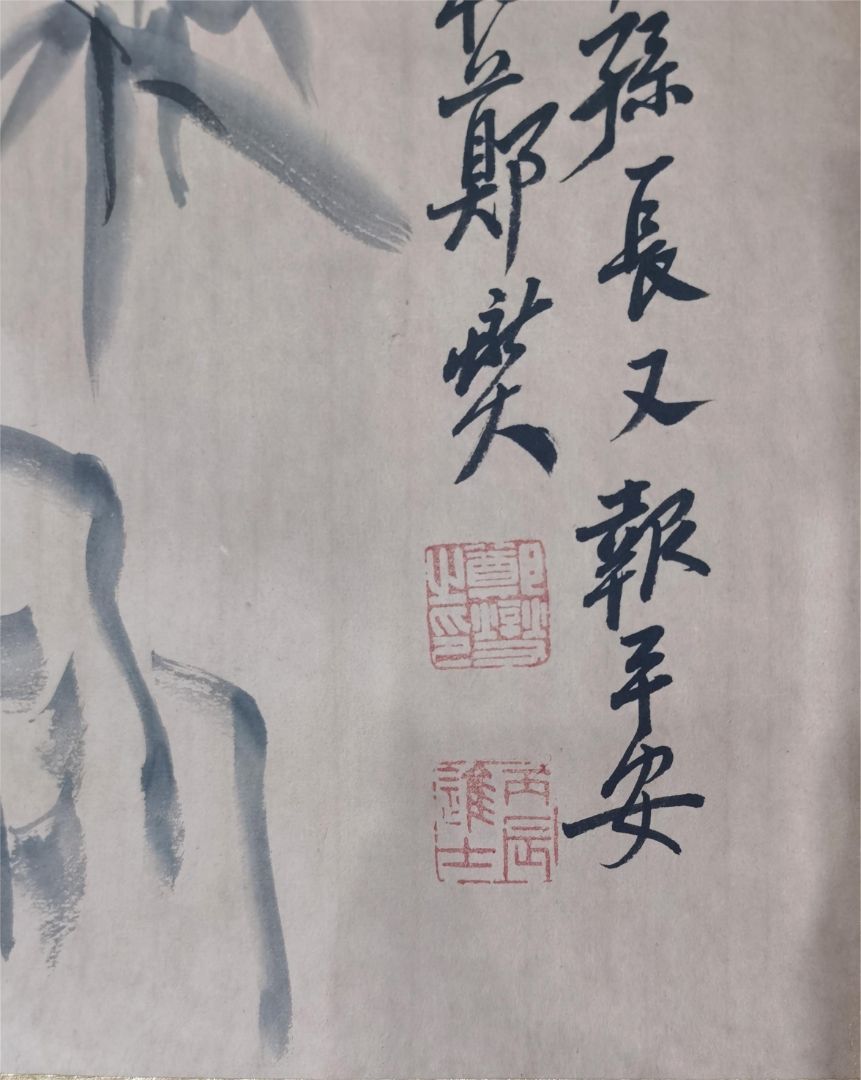

提到文人画中的墨竹,绕不开的名字便是郑板桥。这位清代 “扬州八怪” 的领军人物,以 “删繁就简三秋树,领异标新二月花” 的笔墨理念,将竹子画成了

“有气节、有风骨” 的精神符号。而今,这幅郑板桥款墨竹图重磅呈现,既是对板桥画竹精髓的极致还原,更是将千年文人雅韵装进现代空间的不二之选!

一、笔墨见风骨:复刻板桥 “写竹三法”,每一笔都是精神写照 郑板桥画竹,从不止于 “画形”,更在 “写神”。这幅墨竹图严格遵循板桥 “眼中之竹、胸中之竹、手中之竹” 的创作心法,笔尖藏着旁人难及的气韵: 看那竹秆,以 “中锋用笔” 立骨,挺拔如君子,不弯不折,墨色从根部到梢头渐次变淡,似有阳光洒落,尽显 “直节凌云” 的傲气;再观竹叶,摒弃繁杂,仅用寥寥数十笔,却疏密有致 ——“个” 字叶、“分” 字叶交错排布,墨色浓淡相间,有的如疾风扫过,叶缘带劲;有的似晨露轻沾,叶尖含柔,完全复刻了板桥 “叶叶皆有态,枝枝不含俗” 的笔墨精髓。 更妙的是竹下留白,没有多余山石点缀,却让人仿佛看见竹林间的清风、月光,正如板桥自题 “竹石图” 所言:“一枝一叶总关情”,这留白里藏的,是文人的淡泊与通透。 二、画里藏故事:从清代文人案头,到现代空间的 “精神图腾” 郑板桥一生爱竹、画竹,更以竹自喻 ——“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒;写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿”,竹子于他,是不媚权贵的气节,是安贫乐道的心境。这幅郑板桥款墨竹图,不止是一幅画,更是对这种文人精神的传承: 挂在书房,每当伏案读写,抬眼便见竹秆挺拔,仿佛能听见板桥 “千磨万击还坚劲,任尔东西南北风” 的吟诵,瞬间驱散浮躁,找回内心的沉静;挂在客厅,来客初见便知主人风骨 —— 不追潮流、不逐浮华,偏爱这份跨越百年的雅趣;哪怕挂在茶室,煮茶时看竹影映在茶汤里,墨色与茶香交织,更是把中式生活的 “慢与雅” 拉满。 它不像普通装饰画那般 “流于表面”,而是能与主人的精神共鸣,让每一个懂它的人,都能在笔墨间读懂 “竹的气节,人的风骨”。 三、收藏与实用双绝:匠心复刻,让百年经典可触可藏 这幅郑板桥款墨竹图,在复刻上更是处处见匠心: 材质选用仿古宣纸肌理的画芯,墨色采用非遗矿物墨,浓淡晕染自然,久挂不褪色,细看还能看见笔尖划过的细微纹理,仿佛板桥当年挥毫的痕迹就在眼前;装裱则用传统绫绢镶边,搭配胡桃木画框,既有中式古典的厚重感,又适配现代简约、新中式等多种家居风格,挂在哪里都不违和。 更重要的是,它不是简单的 “仿品”,而是对郑板桥墨竹艺术的 “精神复刻”—— 从笔墨技法到文化内涵,都力求贴近原作神韵。无论是送给喜爱传统文化的长辈,还是作为自己的收藏,它都比普通装饰画多了一层 “文化分量”;哪怕只是日常欣赏,也能在笔墨间感受中式美学的魅力,让生活多一份诗意与雅致。 郑板桥曾说:“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳。” 这份源于生活、高于生活的艺术,如今便藏在这幅墨竹图里。若你也偏爱文人风骨,向往中式雅趣,这幅郑板桥款墨竹图,便是值得你珍藏的 “笔墨知己”—— 挂在墙上,是装饰;藏在心里,是风骨。 |

来自:

互联网

文中内容和观点 : 不代表本网站立场 ; 合作及投稿请联系 : ceoim@vip.qq.com