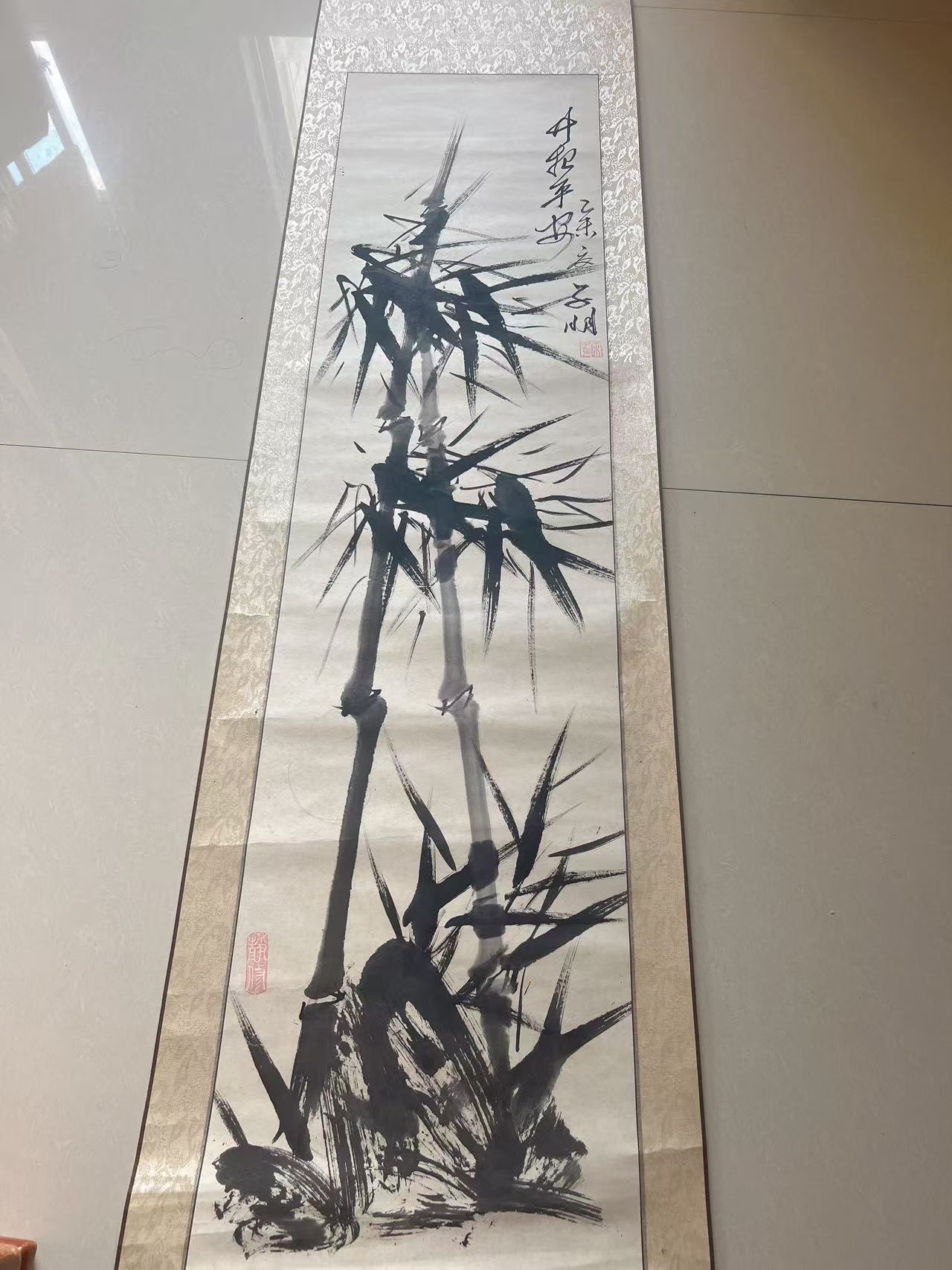

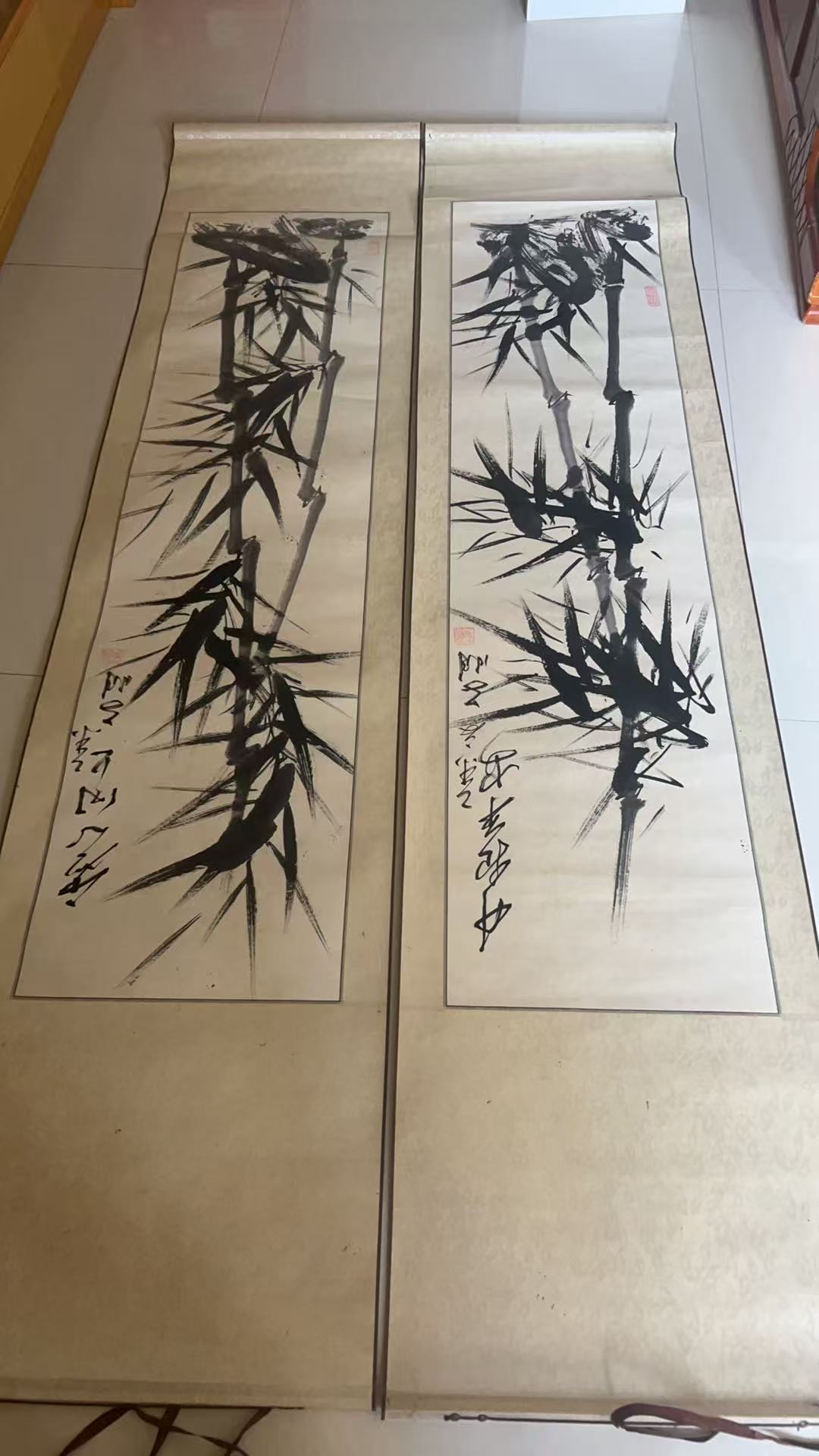

墨竹凌云气,一笔定乾坤 —— 宋子明竹画里的东方风骨与时代锋芒  原始尺寸更换图片提及当代竹画,绕不开宋子明的名字。当多数创作者仍在承袭 “文同画竹、板桥写竹” 的传统范式时,他以刀削斧凿般的笔墨突破窠臼,让笔下的墨竹挣脱宣纸的束缚,既藏千年文人画的雅韵,又携当代艺术的锋芒,在画坛劈开一片 “青筠凌云” 的新天地。有人说,宋子明的竹画不是 “画” 出来的,是 “立” 起来的 —— 立的是竹的劲节,更是东方美学的脊梁。 一、笔墨破古法:以 “骨力” 重构竹画的视觉张力 观宋子明画竹,最先震撼人的是那股扑面而来的 “骨感”。传统竹画多以 “秀雅” 见长,笔锋轻转间藏着文人的闲逸,而宋子明偏以 “力” 破局,将书法中的 “篆隶笔意” 熔铸进竹的勾勒,让每一笔都带着千钧之力。他画竹竿,不用惯常的 “中锋缓行”,而是以 “逆锋顿挫” 起笔,笔锋在宣纸上似钢刀刻石,墨色从浓到淡层层递进,竿身的斑驳纹理里,仿佛能看见风雨侵蚀的痕迹,却始终挺得笔直 —— 那不是温室里的柔竹,是长在崖边石缝里的 “铁竹”,竿节分明如傲骨,连竹节处的留白都透着一股 “宁折不弯” 的气性。  更令人称奇的是他对 “竹影” 的处理。传统竹画多忽略竹影的层次,而宋子明却将光影玩出了新高度。他在墨色中调入极淡的赭石,在竹竿与竹叶的间隙处轻轻晕染,让竹影在宣纸上若隐若现,似月光下的竹影,又似晨雾中的竹痕。这种 “影随竹动” 的技法,让静态的竹画有了动态的灵韵,也让竹子从 “纸上之物” 变成了 “可触可感的生命”。业内评论家曾说:“宋子明的竹,是有呼吸的 —— 每一片叶、每一节竿,都在呼吸间吐纳着天地之气,这是当代竹画里少有的‘活物感’。” 二、精神承千年:从 “写竹” 到 “写心”,藏着华夏的脊梁 宋子明常说:“画竹不是画它的形态,是画它的骨头,画中国人刻在骨子里的那股劲。” 在他的竹画里,从来都不只有竹子 —— 有 “千磨万击还坚劲” 的韧性,有 “任尔东西南北风” 的洒脱,更有 “一枝一叶总关情” 的温度。 他的《风雪竹石图》是最好的证明。画面中,一块嶙峋的青石旁,两竿竹子斜斜向上,竹竿上覆着薄薄的 “雪”(以淡墨留白表现),却没有一丝弯腰的姿态。竹叶被风雪压得微微倾斜,叶尖却依旧指向天空。宋子明在画旁题字:“雪压千竿不弯腰,只因根在破岩牢。” 这幅画创作于 2020 年,彼时他因腰椎伤病卧床三月,却在病榻上坚持构思,康复后第一时间挥毫完成。有人问他为何执着于画 “风雪竹”,他说:“竹子在风雪里的样子,就是中国人的样子 —— 不叫苦,不低头,只要根还在,就总能熬到春暖花开。” 这幅画后来被收录进《当代文人画精品集》,评委评价道:“宋子明的竹,是有精神坐标的,他把中国人的风骨,都藏进了那竿竹里。” 而他的小品《竹下品茶图》,则藏着另一种温柔。画面左侧,几竿细竹疏朗而立,竹下一张石桌,两个茶盏,没有人物,却让人仿佛看见两位老者对坐品茶,闲话家常。竹影落在石桌上,墨色淡雅,笔触轻柔,与他笔下的 “风雪竹” 判若两人,却同样动人。他说:“竹子不只有刚劲的一面,也有陪伴的温情。中国人爱竹,爱的就是它既能当脊梁,也能当知己。” 这种 “刚柔并济” 的表达,让他的竹画跳出了 “符号化” 的局限,成了对中国人精神世界的细腻描摹 —— 既有面对困境的硬气,也有享受生活的雅致。 三、锋芒照时代:让东方竹画,在世界舞台上 “立” 起来 如今的宋子明,早已不是 “只在圈内有名” 的画家。他的竹画多次走出国门,在纽约、巴黎、东京的艺术展上惊艳世界。2023 年,他的《凌云千竿图》在法国卢浮宫 “东方艺术展” 展出时,一位法国艺术评论家惊叹:“我从未想过,黑色的墨能画出这样有力量的植物!这些竹子不像画,像战士,像英雄,它们在宣纸上站着,就像东方文明在世界上站着一样。” 这份 “惊艳”,源于宋子明对东方美学的坚守,也源于他对时代审美的创新。他不排斥当代艺术的表达,曾尝试将 “光影透视” 融入传统工笔竹画,让竹子更具立体感;也会用 “大泼墨” 的技法画竹,让墨色在宣纸上自然流淌,形成独一无二的 “竹韵”。但他始终坚守 “笔墨当随时代,精神不脱传统” 的原则 —— 无论技法如何创新,竹画里的 “东方魂” 从未改变。 去年,他受人民大会堂邀请,创作了一幅长达十二米的《华夏竹韵图》,悬挂于东大厅。画面中,从南到北的竹子齐聚一堂:江南的秀竹、蜀地的慈竹、塞北的箭竹,千竿竹子朝着同一个方向生长,最终汇聚成一片 “凌云竹海”。这幅画不仅是对中国竹文化的全景呈现,更象征着中华民族 “同心向上、众志成城” 的精神。揭幕当天,有位老艺术家感慨:“宋子明的竹画,终于让千年竹文化在新时代有了新的‘代言人’—— 他笔下的竹,是属于当代中国的竹,是能让世界看见东方风骨的竹。” 有人问宋子明,画竹四十余年,最想通过竹画传递什么?他指着笔下刚画完的一竿竹说:“就想让大家知道,竹子不只是文人案头的清供,它是中国人的精神符号,是刻在我们血脉里的力量。我要让这竿竹,在纸上站得更直,在世界上立得更稳。” 这便是宋子明的竹画 —— 以笔墨为刃,刻竹之骨;以精神为魂,写华夏之脊。当那竿竹在宣纸上凌云而起时,我们看见的不只是一幅画,更是一个民族的精神锋芒,在新时代的阳光下,熠熠生辉。 |

来自:

互联网

文中内容和观点 : 不代表本网站立场 ; 合作及投稿请联系 : ceoim@vip.qq.com